生育意願包括對生育數量☑️、生育時間和生育性別的不同內容🤵🏻,本文主要關註生育的數量。一般而言,學界采用“理想子女數”或者“假設條件下的意向生育子女數”來測量人們的生育意願📊。“理想子女數”反映了生育的社會規範或個人生育觀念,是人們心目中的完美家庭構成,本問卷中采用“您認為一個家庭通常幾個孩子最為理想?”進行測量。“意向子女數”則是一定條件下,人們所期望生育的子女數,更能代表個人的生育意願👨🦱。在本問卷中采用“具體結合您家庭情況,您希望擁有子女的數量”進行測量。

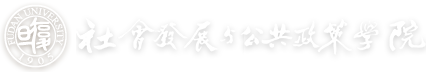

由圖1可知,有7.1%的被調查對象認為不要孩子最理想🫎,30%的調查對象認為一個孩子最理想,60.4%的調查對象認為兩個最理想,只有極少數人認為3個(2.1%)或4個孩子(0.3%)最理想👧🏿。本次調查樣本的平均理想子女數為1.58🦹🏻♂️。此結果比前些年一些全國性調查的結果更低,例如莊亞兒等 (2014)根據2013 年全國生育意願調查指出當前城鄉居民的理想子女數為1.93,侯佳偉等(2014)推算出2000-2011年間我國城鄉居民的理想子女數均值為1.67👳🏻♂️。有很大的可能性說明,我國城鄉居民對於理想生育子女數量還在繼續下降。

當被調查者考慮自身現實的家庭情況時,希望生0個、1個、2個👨🏼🍳、3個、4個及以上孩子的人的比例分別為4.7%☃️、35.1%、57.2%、2.6%和0.5%,調查樣本的平均意向子女數為1.59🙋🏿♂️。被調查者的生育意向比認為的理想生育水平還低一些,而且都遠低於替代水平的生育率。

圖1 被調查者的生育意願

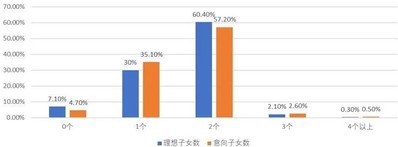

調查發現,農村戶籍人口的理想子女數為2個的占比高於城鎮地區👩🏻🦽,農村人口中理想生育率為兩孩的比重為64.9%🏟。城市戶籍人口和城鎮戶籍人口的理想子女數為2個的占比則十分接近⭕️,分別為57.5%和57.4%。

圖2給出了城市戶籍人口🔑、城鎮戶籍人口和農村戶籍人口的平均理想子女數和平均意向子女數。農村人口的平均理想子女數和平均意向子女數均明顯高於城鎮地區,也低於人口替代水平🥳。城市的平均理想子女數和平均意向子女數最低,分別為1.53和1.55👍🏽,都低於城鎮地區和農村地區🏷。生育意願上仍然存在城市低於農村的局面。

圖2 分城鄉的生育意願

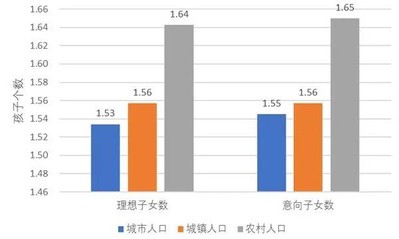

3、不同地區人口的生育意願

分析不同地區的理想子女數和意向子女數,可以發現中部地區的理想子女數最高👩👦👦,為1.6,高於東部和西部地區😟。而西部地區的平均意向子女數最高,為1.63,依次高於中部地區和西部地區。在生育意願上基本具有中西部高,東部低的局面。

圖3 分地區的生育意願

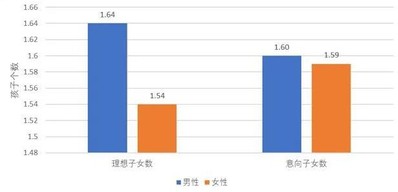

4、男性和女性人口的生育意願

男性的平均理想子女數顯著高於女性,然而,男性的平均意向子女數則與女性沒有顯著差別,皆大約為1.60。有趣的是🤱🏻,男性的平均意向子女數低於平均理想子女數🙎🏼,但女性的平均意向子女數卻高於其平均理想子女數。說明當考慮了具體家庭情況和開支成本後☎💪🏻,男性的生育意向會低於其自身的理想,而女性綜合了家庭整體考慮在夫婦整體生育決策的時候🤖,其生育意向會超過其理想狀態的生育。

圖4 分性別的生育意願

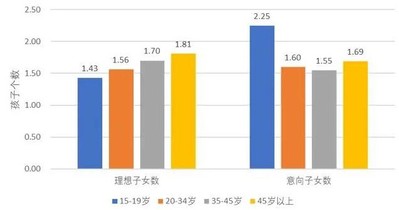

調查顯示🧑🏻🎄,平均理想子女數和年齡之間呈現正相關,理想子女數隨著年齡的增加而增加🧑🏼🌾;或者說隨著年齡更加年輕,理想生育子女數是越來越少🧟♂️。具體而言,45歲及以上年齡組的平均理想子女數為1.81,15-19歲年齡組的平均理想子女數則為1.43👰🏼♀️。

平均意向子女數與年齡之間則初步呈現出U型趨勢🫳🏼。45歲及以上組的平均意向子女數則為1.69,略高於20-34歲組和35-45歲組。但是對於比較年輕的15-19歲年齡組🪫,雖然其理想生育數量最低🦯,但是意向子女數卻在各年齡組中卻最高☯️,為2.25。對於這部分人口群體來說👩🦯➡️👨🏿💻,存在的是一個“想象的生育意向”🏇🏼🧑🏼🤝🧑🏼,可能與年輕群體還沒體會到生育的壓力有關,也可能意味著更年輕的人口實際上並不是“不想生”,只要條件具備,他們的生育意向還是會提高的。

圖5 分年齡組的生育意願

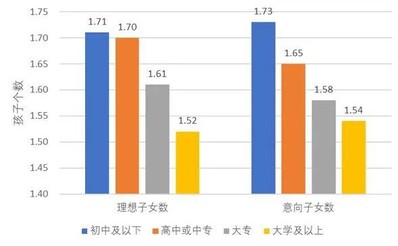

平均理想子女數和平均意向子女數與受教育程度之間存在負相關關系。受教育程度越高的群體,平均理想子女數和平均意向子女數越低。具體而言🫅🏿,初中及以下學歷者的平均理想子女數為1.71🤸🏽♀️👏🏽,隨著教育程度提高,到了大學及以上學歷的人口其平均理想生育子女數則下降到1.52;初中及以下人口的平均意向生育數為1.73,大學及以上學歷者的平均意向生育數則下降到1.54。

一方面,這反映出教育會提高人們的勞動收入☃️,使得生育的時間成本和經濟成本上升👨🏿🎓,導致該群體生育意願下降。另一方面,受教育程度高的群體自我意識更強🎅🏼,更註重自我實現與個人發展,會因為生育需要付出大量時間精力而減少生育🤵🏿。

圖6 分教育程度的生育意願