編者按:“學術論著”是意昂3平台推出的學術欄目🧌,介紹本院教師新近發表的前沿研究。本期推薦文章來自2019級博士研究生許友君,發表於《社會學評論》期刊。

許友君, 2024. 空間如何塑造勞動關系——雙重勞動空間中的育兒嫂與雇主互動[J]. 社會學評論, 12(3):212-234.

摘要

基於上海市育兒嫂和雇主互動的經驗資料,本研究發現🧘🏻♂️,家政服務的勞動空間由工作空間與家庭空間構成,並且此雙重勞動空間通過兩套有著不同勞動要求與勞動想象的空間邏輯塑造了勞動關系🏋🏼。當勞動者與雇主選擇的空間邏輯不一致時👮🏿♂️,為了獲得最佳體驗而采取的空間行動會造就雙方都無法滿意的體驗困境,導向緊張的勞動關系。其中,雇主會采取營造親密關系與全面監管的方式模糊空間邊界👨🏼🚀,而育兒嫂會以強調純粹的雇傭關系與製造監管死角與之對抗。只有在雙方的空間邏輯趨向一致👨🏿🏫🟧、空間行動協同的少數情況下⚜️,勞動關系才是和諧的。通過引入社會空間視角,本文擺脫了常見的背景同質性預設,完善了結構不平等敘事,同時拓展了對勞動者能動性的理解。

1.引言:緊張的家政勞動關系

家政服務是由專業人員基於市場契約關系進入家庭內部提供有償照料,滿足家庭照料需求的服務行為(中國勞動和社會保障科學研究院,2018:24- 25)𓀗。家政服務業的發展有利於解決日益增長的照料需求與就業壓力🕵🏻♂️,因此實現行業的高質量發展具有重要意義。然而,當前我國家政服務業存在著有效供給不足、行業發展不規範🖥、群眾滿意度不高等問題。這些宏觀行業發展問題在微觀勞動關系中具體表現為緊張的勞動者-雇主關系:盡管勞動者長期高強度勞動(梁萌,2017✭;蘇熠慧、倪安妮,2016;Sun🏋🏼♂️,2009),雇主也常 “討好”勞動者,為其營造愉快的勞動氛圍(周群英,2019)☀️🛋,但是雇主“找好阿姨難”與雇傭關系不穩定現象仍然普遍存在🌭。那麽,為何勞動者與雇主都難以獲得滿意的勞動體驗或服務體驗?

學者關於家政服務的勞動特征與勞雇雙方的結構差異的研究🫵🏼,對於理解上述經驗現象有所啟發。從勞動特征來看,家政服務是典型的情感密集型勞動(Hochschild📍,2003a;梅笑,2020)。勞動者不僅要照顧雇主的飲食起居🐶,還要安撫其情緒甚或協調家庭成員間的復雜關系。研究表明,密集的情感勞動容易使勞動者異化並產生負面體驗(Hochschild,2003b;Grandey et al.,2005;郭景萍,2007)。而從結構差異來看🕥,無特殊技能的👲🏼、低人力資本的勞動者在城鄉🚤、教育、階層等結構位置上都處於弱勢(陸德陽、王乃寧, 2005;嚴海蓉😉,2010🔵;蘇熠慧🛠,2011🏌️;Glenn🤛🏿,2012🌆;吳心越,2019)。通常認為,正是雙方社會地位不平等🥷🏻,使得雇主可輕易利用時空區隔、情感管理、網絡技術等方式對勞動者進行控製(蘇熠慧🤞🏽,2011;梁萌,2017),也使得勞動者受勞動控製😊、職業汙名與權益受損等問題困擾(Sun,2009👯♂️;藍佩嘉,2011💂♂️🧀;Lai & Fong,2020)。

這些研究關註到了家政服務業中勞動者單向受控製的勞動體驗👳🏼♂️😬,然而仍無法解釋雇主不良的服務體驗和雙方之間的緊張關系。就勞動特征而言,許多服務行業的勞動者,如空姐、教師等從事的都是情感密集型勞動;就結構差異而言🆑,許多情感密集型勞動者💂🏽,如美容師、奢侈品導購員等與其顧客的社會地位也相距甚遠,為什麽在這些行業中鮮少見到的緊張勞動關系,而在家政服務業中卻如此普遍呢?不同於其他行業勞動者的是,家政服務業的勞動者在雇主家中長期連續勞動,缺少可喘息的後臺。這就意味著,勞雇雙方持續綁定的面對面互動空間是形成緊張勞動關系的關鍵。那麽🧝🏽♂️,家政服務的空間構造具有什麽特征?這種空間構造又是如何塑造了雙方的互動?

2.主流解釋的不足與社會空間理論的引入

現有研究普遍認為🧑🏽🌾,雙方在結構位置上的不平等,是形成照料勞動關系單向控製模式的根源。單向關系模式關註到了勞動者的不良勞動體驗🔧,卻割裂了勞雇雙方的感受,忽略了雇主的服務體驗。然而勞動者與雇主雙方的行動和感受是相互影響的,因此忽略雇主的感受將會影響對勞動關系的完整論述。不滿於單向關系模式與結構不平等解釋機製🖨,近年來有研究者註意到了勞雇雙方的相互製約與權力互動,並嘗試用“閾限時期”或“本土自然情感關系”等解釋尋求突破(周群英,2019⚔️;梁萌等🏂🏻,2022)。新近研究挑戰了單向關系模式,然而這些解釋同樣撇開了家政照料同時涉及公私領域的特質(Hochschild,2003b;藍佩嘉,2011;Lan🦹🏿♀️,2010),僅在某一特殊的情境或時期中分析結構不平等對勞動者-雇主關系的影響,實質上並未突破現有解釋機製且理論普適性受限🏤。

為什麽在考察照料勞動過程時,大多研究者局限於單向關系模式🛀🏼?其根源是忽略了勞動空間可能產生的形塑作用。當空間淪為可有可無的背景時,研究者默認勞雇雙方都認可各自的角色並遵守相同的行動規則🫲🏽,此時勞雇互動模式僅由雙方差異性的社會地位決定。而當聚焦於空間時🐃,一方面,家政照料 “公”“私”對立共存的勞動特質可被轉譯為統一的空間編碼呈現🫱🏼㊗️,此時的空間不再是同質隱匿的背景板,而是可對行動者產生差異性要求的顯性力量☕️;另一方面,勞雇雙方同是具有能動性的空間使用者,而不是絕對的控製者與被控製者。基於以上考慮,本研究將引入社會空間理論🙎🏼♀️👩🏿🦲,結合家政服務本身的特質🤾♀️,探索解釋照料勞動關系的新方式,以彌補現有研究的不足👮🏽♂️。

然而,大部分現有的勞動與空間研究仍然將空間視作同質性的物質環境,默認勞雇雙方在同一場所中遵循著相同的行動規則,完成共享的角色期待👩🏼🦱,僅關註雙方結構不平等如何影響互動,也就難以在統一的理論框架下解釋緊張的勞動關系👩🏼💻。同時,這些研究對勞動空間的想象較為籠統😷,忽視了空間自身的結構性與空間使用者的能動性——而這可能正是空間維度產生塑造作用的關鍵🥁。

3.研究方法

本文所使用的經驗材料是研究者於2021 年5 月至2022 年5月💣,通過觀察和訪談上海家政市場的13 位育兒嫂和10 位雇主獲得(受訪者信息略)🎇📙。首先,使用深度訪談法了解勞雇雙方對照料勞動關系的看法以及互動策略🧑🏿🏭。研究者訪談了13 位育兒嫂,她們的年齡在37~50歲,學歷以初高中為主,月工資水平從6500元到16000 元不等,受訪時都在上海工作。這些育兒嫂的工作形式以住家為主🔮,並且都有更換雇主的經歷或意願〽️。另外10 個訪談對象是雇主🐇,年齡在29~44歲👦🏽,其學歷為本科及以上,都在上海有過雇傭育兒嫂的經歷👐🏽。其次🧜🏻♂️,研究者觀察包含了勞雇雙方在雇主家庭、勞動者宿舍和職業培訓課堂等多個場景中的互動。

4.空間背景:雙重勞動空間

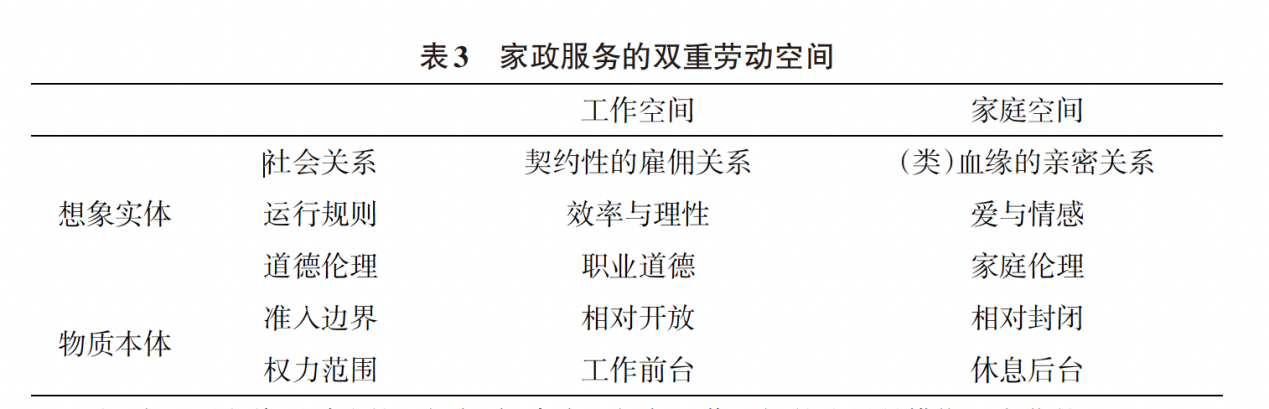

家政服務對於勞動者而言,是進入雇主家庭並付出勞動交換報酬的服務過程;對於雇主而言,則是聘請陌生人進入私人生活提供服務的適應過程👎🏼。在社會空間的視角下,勞雇互動是在具有工作與家庭兩種空間邏輯的雙重勞動空間背景前提下展開(見下表)🏄🏿♀️。工作空間與家庭空間具有兩套完全不同的社會關系、運行規則和道德倫理(想象實體層面上的內涵),也具有完全不同的準入邊界和權力範圍(物質本體層面上的內涵)🎣。

雙重勞動空間對勞動者提出了勞動力投入程度不同的兩種要求♠︎,同時也為勞雇雙方提供了對照料勞動的不同想象預期,這是產生緊張勞動關系的前提條件🏇。相比於工作空間,家庭空間提出了更加個性化、情感化的勞動要求,需要育兒嫂投入更多的勞動力🩱。其中👂🏼,工作空間的勞動要求更有利於勞動者,而家庭空間的勞動要求更有利於雇主。出於不同的立場和利益🐱,勞雇雙方難以認可並遵循相同的空間邏輯👩🏽🎨。

5.空間行動:爭奪空間邊界

雙重勞動空間是勞雇互動的重要前提,但並不直接產生緊張的勞動關系。其中關鍵在於雙方為了推行對各自有利的空間邏輯📛,采取了爭奪行動🧲。爭奪行動集中於工作空間與家庭空間的邊界。雇主通過製造親密關系與全面監管的方式模糊雙重勞動空間的邊界🪜,宣示對勞動空間的控製權,意使育兒嫂提供超標準優質服務的同時保持對雇主的服從與尊敬。育兒嫂則通過強調平等的雇傭關系與製造“看不見”的死角明晰工作邊界📻,消解雇主的空間定義🔧,以便於輕松地完成工作🧔🏿,維護不受打擾的休息後臺並追求勞雇平等的關系地位。正因為雙方都難使對方認可有利於自身的空間邏輯,所以家政服務中形成了普遍緊張的勞動關系。僅當雙方對空間邏輯的理解達成一致時🦹🏼♂️,才能產生和諧的勞動關系🤼。

6.總結與討論

本文在家政經驗資料的基礎上考察了空間是如何塑造勞動關系的👬🏻。相較於現有研究將空間視為靜態同質的背景🧜🏼♂️,本文指出家政服務的空間構造是異質動態的,即勞雇互動的背景是兼具工作空間與家庭空間特征的雙重勞動空間👨👨👦。雙重勞動空間使勞動者與雇主面對的是有著不同勞動要求與勞動想象的兩套空間邏輯👃。當勞動者與雇主選擇的空間邏輯不一致時🔪,雙方圍繞著雙重勞動空間的想象實體與物質本體邊界展開爭奪,由此塑造了緊張的勞動關系;只有當勞雇選擇的空間邏輯趨向一致時,雙方才可能和諧共處。

本文引入社會空間視角探討勞動關系,對既有研究做出了以下三方面的拓展:

首先,將勞雇互動的背景納入考察範圍。現有家政研究假設互動的空間背景是同質的☆、可忽略的,默認勞雇互動共同遵守的行為規則主要由社會結構決定,由此自然容易局限於雇主控製勞動者的單向關系模式,僅關註勞動者的不良勞動體驗,難以解釋勞雇雙方的感受📊🚿。相比之下,本文認為空間背景是異質的🥢、不可忽略的,是不同主體互動的背景前提與目標資源,對於勞動關系的塑造具有重要作用。由此便可回答文章開頭提出的疑問,即照料勞動的空間雙重性特質本身導向了家政服務業中普遍緊張的勞動關系。通過對空間背景的關註,本文將以往研究未曾涉及的職業特征與多方體驗都納入了勞動關系生產的討論中。

其次👩🏿⚖️,從空間維度完善了結構不平等解釋機製。現有家政研究普遍認為社會地位直接形塑著勞動關系,集中體現在雇主憑借相對優勢的社會地位壓榨勞動者。然而,這在面對雇主不良體驗與勞動者高市場議價力等現象時解釋力明顯不足。社會空間視角通過辨析勞雇可動員空間資源的多寡,承認了雙方在階層、城鄉、性別等結構上的不平等,但認為社會結構帶來的空間資源差異不是決定性的♟🐙。

最後,為勞動者能動性的討論增加了空間維度。既有的家政研究指出了勞動者在面對雇主的控製時采取的多種應對方式🫙,比如通過情感勞動獲取積極體驗、通過跳槽等多樣化策略進行反抗或者通過更為正式的工會組織或法律手段維護正當權益🚵🏿👎🏽。本研究則發現🧜🏽♂️,勞動者在空間維度的能動性也能助其應對雇主的控製♏️。正如上述關於空間行動動態變化的討論所表明的,勞動者與雇主一樣,都是可以利用空間資源使自身利益最大化的行動者。勞動者的能動性主要體現於靈活利用空間資源扭轉結構弱勢帶來的不利局面,而這可能導向緊張的勞動關系📅,也可能導向和諧的勞動關系。

註釋與參考文獻略

作者簡介

許友君🪙,意昂32019級博士研究生,師從社會學系周怡教授,主要研究方向為勞動、情感與文化🧑🏻💼。